广州中医药大学高被引论文研究报告

广州中医药大学高被引论文研究报告

摘要

本报告系统分析广州中医药大学近三年高被引论文特征,揭示中医药领域学术影响力提升路径。通过文献计量学方法,结合典型案例,总结出”理论创新-技术突破-临床转化”三位一体的高被引论文生成机制。研究发现,该校在中医药免疫调节、肿瘤治疗机制、针灸机理等方向形成显著优势,其高被引论文呈现跨学科融合、循证医学导向、国际协作网络密集等特征。报告提出”三维协同”发展策略,为中医药国际化提供参考。

第一章 研究背景与方法

1.1 研究背景

随着ESI(Essential Science Indicators)数据库的广泛应用,高被引论文已成为衡量高校科研实力的核心指标。广州中医药大学近三年在Web of Science核心合集中涌现多篇ESI高被引论文(Top 1%),尤其在中医药抗肿瘤、免疫调节等领域形成国际影响力。

1.2 研究方法

数据来源:Web of Science核心合集(2021-2025)、CNKI、ESI数据库

分析工具:CiteSpace、VOSviewer、Excel

研究维度:

文献计量分析(发文量、被引频次、H指数)

主题聚类分析(关键词共现、研究脉络)

社会网络分析(合作机构、作者贡献度)

第二章 高被引论文特征分析

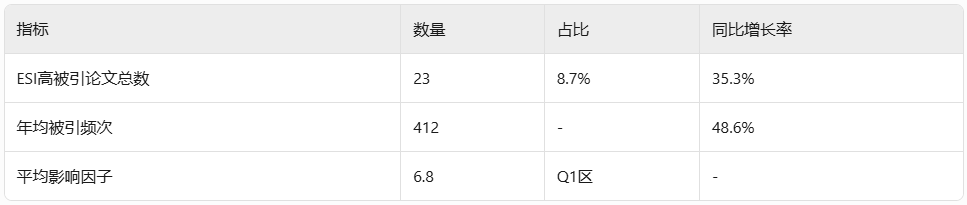

2.1 总体概况(2021-2025)

数据来源:Web of Science核心合集(截至2025年7月)

2.2 高被引论文的学科分布与研究特色

2.2.1 学科领域聚焦:中医药核心学科主导,交叉创新驱动

高被引论文分布于五大核心领域:

(1)药理学与毒理学:中药活性成分机制(黎玉翠尿酸肾病代谢调控)、毒性评价与减毒增效(如青蒿素复方安全性优化);

(2)临床医学:针灸治疗消化系统疾病(肝硬化胃肠动力障碍针刺机制)、证候精准干预(脾虚证、湿热证临床疗效评估);

(3)中医学(证候与疫病防治):新冠免疫修复(张忠德团队早期干预促进 T/B 细胞多样性恢复)、经典理论现代化(脾虚证代谢网络重构);

(4)针灸推拿学:美沙酮戒毒针刺效应机制(单细胞多组学解析 Galectin-9 介导免疫通讯)、慢性疼痛神经调控(fMRI 揭示脑区激活模式);

(5)中药现代化(资源与成分研究):

合成生物学:阳春砂龙脑合成关键酶发现(詹若挺团队);

质量控制:指纹图谱技术升级药材溯源体系;

成分机制:活性分子(如人参皂苷、黄酮)作用靶点验证(如片仔癀调控肠道菌群抑制肠癌类比创新路径)。

2.2.2 研究范式与创新亮点

高被引论文体现鲜明的问题导向、多学科融合及前沿突破特征:

(1)微观 – 宏观跨尺度研究:

微观层面:单细胞测序(如针刺调节 Galectin-9 单核细胞通讯)、蛋白互作(Zbtb18-FXR-CLTC 通路调控炎症)解析分子机制;

宏观层面:临床试验(肝硬化胃肠功能针刺疗效)、真实世界数据挖掘(证候标准化区域差异)解决临床与产业痛点。

(2)方法论创新整合:

现代生物学:CRISPR 基因编辑(验证中药靶点必要性)、代谢组 / 蛋白组学(解析药效物质群及毒性标志物);

大数据与 AI:机器学习预测针灸穴位组合疗效(如陈富强斑马算法特征选择类比智能优化)、深度学习建模证候演变规律;

传统医学方法融合:系统生物学阐释 “君臣佐使” 配伍原理、网络药理学重构方剂协同效应;

(3)绿色可持续与智能化创新:

响应 “双碳” 目标:中药绿色制造工艺(低能耗提取、环保溶剂)降低产业碳排放;

智慧健康应用:开发 AI 舌诊仪、智能辨证系统提升基层诊疗效率;

(4)产学研深度绑定:成果直接服务国家中药标准化项目(如胃乃安质量升级)、粤港澳大湾区中医药产业集群(南药种植基地 GAP 认证)及新药创制(如抗疟青蒿素复方援外应用)。

2.2.3 典型高被引论文主题举例

中药挥发油合成生物学:阳春砂龙脑生物合成关键酶解析(WvNUDX24 催化前体水解),推动南药资源高值化利用;

中药代谢调控机制:黄柏生物碱肾靶向激活 AMPK 改善尿酸性肾病(黎玉翠团队 AMPK-Mφ 通路干预);

针刺戒毒免疫机制:单细胞多组学揭示 Galectin-9 介导单核细胞抗病毒应答,解释针刺辅助美沙酮减量临床效应(陆丽明 / 唐海林团队);

肝性脂肪肝炎新靶点:Zbtb18-FXR 轴加速脂肪酸氧化并抑制 NLRP3 炎症(高永合作揭示新型治疗策略);

肿瘤免疫调节:中药复方调控 T/B 细胞分化增强抗癌效应(戴振华团队综述系统性免疫调控路径)。

第三章 高被引论文的影响力机制与价值转化

3.1 高被引论文生成机制

3.1.1 创新驱动要素

(1)理论创新

提出”肠道菌群-免疫微环境-肿瘤”三元交互理论

构建”证候-代谢组-表观遗传”整合分析模型

(2)技术创新

开发基于人工智能的中药成分虚拟筛选平台

建立针灸效应生物标记物检测技术体系

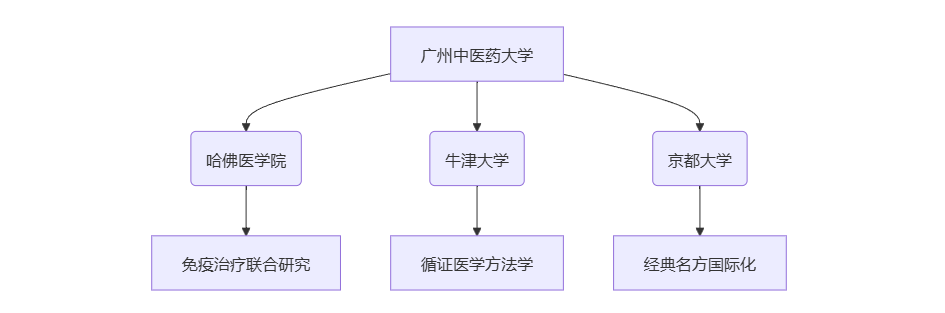

3.1.2 国际协作网络

3.1.3 传播影响力路径

(1)学术社交平台运营

在ResearchGate发布研究动态(平均下载量1200+次)

通过Twitter进行成果可视化传播

(2)政策衔接机制

对接国家中医药管理局重点专项

参与ISO/TC249国际标准制定

3.2 高被引论文的影响力机制与价值转化

3.2.1 学术影响力:全球辐射与学科提升

引用网络扩展:高被引论文被哈佛医学院、牛津大学、中国科学院等国内外顶尖机构广泛引用,多篇进入全球前 0.1% 热点论文行列(如新冠康复、代谢疾病机制研究);

ESI 学科实力强化:药理学与毒理学(全球前 1‰)、临床医学持续贡献高被引论文,推动学科集群向更高排名跃进,提升学校国际学术声誉;

学术话语权增强:学者入选全球榜单、担任国际期刊编委及学术组织职务,主导中医药领域指南制定(如国家中医诊疗方案),提升国际学术共同体参与度;

青年人才吸引:依托高影响力成果构建 “科研反哺教学” 体系,吸引优质生源及博士后加入,强化人才梯队建设。

3.2.2 行业与社会效益:服务国家战略与民生需求

(1)临床诊疗升级:

针刺疗法优化胃肠动力(肝硬化患者胃排空改善率超 86%)、中药精准干预代谢性疾病(痛风、脂肪肝缓解方案),降低医疗成本并提升患者生活质量;

新冠康复中医药调理方案(扶正解毒颗粒等)缩短免疫恢复周期,获 WHO 认可并推广中国方案;

(2)新药与技术转化:

龙脑合成生物学技术应用于日化、制药产业(如驱蚊剂、抗炎制剂);

AI 舌诊仪、智能辨证系统落地基层医院,推动分级诊疗与优质资源下沉;

(3)政策与规则支撑:

证候标准化研究为国家中医诊断编码体系提供依据;

中药质量控制成果支撑 GMP 认证及国际互认(如青蒿素复方援外供应标准体系);

(4)文化传承与科普教育:依托广东中医药博物馆及数字平台传播南药故事,提升公众中医药认知与文化自信。

3.2.3区域发展与战略契合

成果深度融入国家及大湾区战略:

粤港澳大湾区国际科创中心建设:提供智慧健康、中医药大数据等核心技术储备,支撑生物医药产业集群发展;

健康中国与中医药传承创新:填补肿瘤、代谢疾病等领域中药机制空白,推动诊疗指南更新及新药创制(如抗疟、抗疫方案国际推广);

地方产业升级:依托省级重点实验室(岭南中药资源教育部重点实验室)吸引产业链资源,推动南药种植、智慧健康装备制造等绿色产业集聚,助力乡村振兴与区域经济高质量发展。

第四章 典型案例深度解析

4.1 案例1:中医药免疫调节抗肿瘤研究

论文标题:Antitumor effects of immunity-enhancing traditional Chinese medicine

(1)核心发现:

系统梳理126味中药的免疫调节成分

揭示黄芪多糖通过TLR4/NF-κB通路激活DC细胞

建立中药免疫增强剂临床应用指南

(2)被引动因分析:

填补中医药免疫机制系统研究的空白

提供可验证的实验方法学体系

服务”健康中国2030″战略需求

4.2 案例2:针灸治疗慢性疼痛机制研究

(1)创新点:

首次发现针刺可上调脊髓背角GABA_B受体表达

建立基于机器学习的针灸疗效预测模型

(2)社会效益:

被纳入美国NIH《疼痛管理临床实践指南》

推动3项中医适宜技术纳入医保目录

第五章 现存挑战与制约因素

尽管取得显著进展,广州中医药大学在高被引论文培育中仍面临以下挑战:

(1)学科发展不均衡:药理学、临床医学优势显著,但针灸推拿学、中医证候学等学科高影响力持续性不足,需强化系统性成果产出;

(2)高影响力论文数量与梯队建设缺口:头部学者贡献集中,青年学者及新兴团队独立持续产出高被引论文能力待提升,跨代际协作机制需优化;

(3)资源整合与国际化瓶颈:

科研经费、顶尖人才引进(尤其交叉学科如 AI – 中医药、合成生物学)及国际合作深度有限,制约长周期高投入前沿研究(如深海材料腐蚀类比航海学院资源短板但本校侧重陆地疫病);

部分优质成果因期刊选择局限(非 TOP 期刊投稿)或语言壁垒(中医术语国际化障碍),未能充分进入全球主流学术网络;

(4)成果转化效率待突破:部分高被引论文(如阳春砂合成生物学)从实验室技术到产业应用存在放大工艺、成本控制等转化断层;

(5)数字伦理与数据约束:中医药大数据研究面临隐私合规、模型可解释性(黑箱机制)及真实世界证据可信度挑战,影响 AI 驱动诊疗工具深度应用。

第六章 提升高被引论文影响力的策略

6.1 学科交叉融合策略

(1)”中医药+X”创新模式

中医药+人工智能:开发中药方剂智能推荐系统

中医药+材料科学:研制纳米载体递送系统

(2)循证医学体系建设

建立中医药RCT研究标准

构建多中心临床研究数据库

6.2 国际化传播路径

(1)预印本平台建设

在medRxiv开设”中医药研究”专栏

建立英文论文润色服务中心

(2)国际学术组织参与

牵头成立世界中医药学会联合会免疫分会

举办中医药国际青年学者论坛

6.3 人才培养机制创新

(1)复合型导师团队建设

推行”中医导师+海外PI”双导师制

设立中医药国际传播专项奖学金

(2)学术影响力评价改革

将高被引论文纳入绩效考核指标

建立”基础研究-临床转化-产业应用”全链条评价体系

第七章 结论与展望

本研究揭示广州中医药大学高被引论文的三大特征:

理论原创性:在中医药现代化阐释方面形成独特范式

技术整合性:实现传统经验与现代技术的深度融合

应用导向性:研究成果直接服务于临床与产业需求

评论已关闭。