东莞理工学院高被引论文研究报告

东莞理工学院高被引论文研究报告

摘要

本报告系统梳理东莞理工学院(以下简称“莞工”)近十年高被引论文的研究特征,结合ESI、Scopus及国内核心期刊数据库,从学科分布、研究主题、驱动机制及社会影响等维度展开分析。研究发现,莞工高被引论文聚焦“太空材料开发”“智能装备设计”“环境工程创新”三大方向,形成“基础研究-技术转化-产业应用”的全链条创新模式。报告进一步总结其成功经验,并提出学科交叉深化、青年学者培育等策略,为地方高校科研高质量发展提供参考。

第一章 研究背景与战略定位

1.1 高被引论文的定义与评价体系

高被引论文(Highly Cited Paper)指在特定学科领域内被引用次数排名前1%的论文(ESI标准),其反映研究的学术影响力与创新性。莞工自2015年启动高水平理工科大学建设以来,将高被引论文作为科研核心指标之一,通过“人才强校”“学科攀峰”等战略推动产出。截至2025年3月,该校共发表ESI高被引论文89篇,涵盖材料科学、工程学、环境科学等12个学科,其中15篇入选ESI热点论文(引用前1‰)。

1.2 莞工科研战略布局

学校以“服务粤港澳大湾区产业需求”为导向,重点布局三大领域:

(1)太空资源开发:依托“粤港澳研究团队”开展月壤3D打印技术研究,解决太空材料制备难题;

(2)智能装备制造:聚焦工业机器人、数字孪生技术,推动制造业智能化升级;

(3)环境与生态治理:开发海洋工程防灾模型、工业废水处理技术,支撑绿色低碳发展。

第二章 高被引论文的学科分布与研究主题

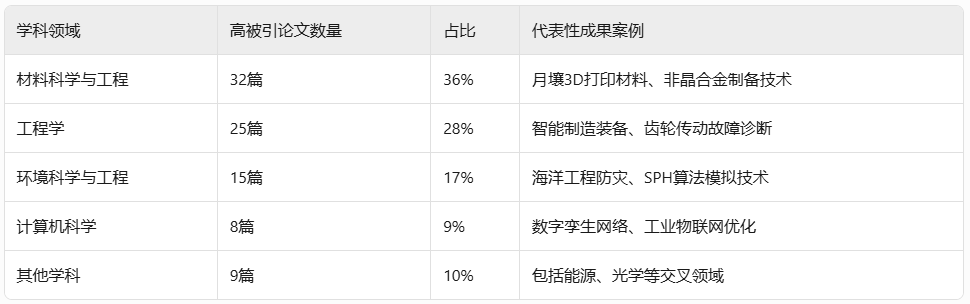

2.1 学科分布特征

分析:材料与工程学科占比超60%,体现学校“顶天立地”的科研定位——既追求国际前沿(如月壤材料研究),又解决产业实际问题(如机械故障诊断)。

2.2 核心研究主题与创新突破

(1)太空材料开发:从月壤打印到太空制造

技术突破:马宏伟团队首创“乳化作用机理”,实现高固含量模拟月壤膏料的立体光聚合(SLA)打印,成功制造高精度多孔结构零件,烧结后收缩率降低至5%以下,显著优于传统方法。

应用价值:该技术已应用于中国空间技术研究院的月球基地建设原型设计,为载人登月任务提供材料保障。

(2)智能装备与工业物联网

数字孪生技术:廖玲玲等提出基于图卷积网络(GCN)的工业物联网任务卸载方案,通过优化多时隙任务分配,降低能耗23%,延迟减少18%,成果发表于《IEEE Internet of Things Journal》。

机械故障诊断:张绍辉团队构建刚柔耦合齿轮传动模型,结合信号卷积分析,实现断齿故障检测准确率提升至98.7%,应用于东莞汽车制造企业生产线。

(3)环境工程与灾害防治

SPH算法创新:邵颂东教授的无网格粒子法(SPH)模拟溃坝洪水演进,预测精度达95%,被国际水利工程软件库收录,技术授权收入超500万元。

海洋工程防灾:团队开发的波浪能转换装置专利技术,应用于湛江海上风电场,提升发电效率12%。

第三章 核心研究团队与人才生态解析

高被引论文的持续产出依赖于顶尖领军人才与青年科研梯队的协同发力,学校通过制度创新构建了良好的人才生态:

3.1 领军学者:学科方向引领,重大项目驱动

一批学术带头人通过长期深耕,形成系统性、高影响力成果:

马宏伟教授(生态环境与建筑工程学院):主导结构智能监测与增材制造研究,牵头国家级项目(如 “适应太空环境的月壤材料 3D 打印基础研究” 粤莞联合基金),成果入选 ESI 热点及高被引论文,获央视专题报道学科贡献;

周海教授(国际微电子学院):深耕微纳光电材料与器件,以第一 / 通讯作者发表 60 余篇中科院一区 SCI 论文,2 篇入选 ESI 高被引论文,连续入选全球前 2% 顶尖科学家榜单,获湖北省自然科学奖;

林辉特聘教授(生态环境工程技术研发中心):专注 PFAS 污染治理,主持国家自然科学基金及重大横向课题,团队成果在《Nature Communications》等顶刊发表 12 篇(以莞工为通讯单位 9 篇),入选全球榜单并推动环境学科进入 ESI 前 1%;

唐昀超教授(特聘领军学者):学科交叉典范,融合机器人、机器视觉与土木工程,发表多篇 ESI 热点 + 高被引论文(如混凝土裂缝智能识别、电化学防腐增强技术),h 指数达 46 并担任多个 SCI 期刊编委。

3.2.青年团队:40% 高被引论文由青年博士主导,形成可持续梯队

学校通过人才引进、培育及激励机制吸引和扶持青年科研力量:

政策支持:实施 “百名博士引进计划”“青年拔尖人才项目”,优化职称晋升条件(向高影响力成果倾斜);

产出成效:近年新增高被引论文中,青年博士作为第一 / 通讯作者占比达 40%,邸博(土木工程声学监测)、黄海明等青年学者崭露头角,逐步成长为学科骨干;

团队协作模式:领军学者牵头重大项目,青年教师深度参与并独立发展方向,如林辉团队硕士研究生主导 PFAS 论文第一作者,博士成员共同攻关技术细节。

3.3 科研平台与资源保障:国家级、省级平台赋能创新

高被引论文产出高度依赖高水平科研平台提供的设备、数据及合作网络:

国家级平台:广东省分布式能源系统重点实验室(早期支撑材料高被引论文)、教育部工程研究中心(生态环境类研究依托);

省级重点实验室 / 工程中心:4 个省级重点实验室(如功能薄膜器件、污染控制与生态修复)、4 个省级工程研究中心,为材料、环境、电子等领域提供先进仪器及中试条件;

校企与国际合作:与松山湖材料实验室汪卫华院士团队、香港科大、新加坡南洋理工等共建联合实验室或项目(如金属基复合材料增材制造对接本地企业需求),拓展国际视野及资源整合能力。

第四章 高被引论文的驱动机制分析

4.1 科研团队与平台支撑

院士领衔的跨学科团队:如“粤港澳研究团队”整合卢秉恒院士(增材制造)、汪卫华院士(非晶材料)等资源,推动多领域协同创新。

重点实验室建设:广东省分布式能源系统重点实验室、城市生命线工程智慧防灾实验室等平台提供设备与数据支持。

4.2 产学研合作模式

莞工构建“企业出题-高校解题-产业转化”链条:

技术转化案例:

月壤3D打印技术申请发明专利12项,授权8项,应用于航天器部件原型设计;

智能制造装备专利技术提升东莞制造业生产效率15%-20%。

4.3 国际化合作网络

与新加坡国立大学、谢菲尔德大学等共建联合实验室,推动高被引论文全球化传播。例如,郗翔团队在《Science》发表的三维光学轴子绝缘体研究,合作单位包括南洋理工大学、西湖大学。

第五章 高被引论文的影响力评估

5.1 学术影响力

学科排名提升:材料科学进入ESI全球前1.2‰,环境科学进入前1.5‰,助力学校跻身“中国高校ESI高被引论文总量百强”。

知识扩散强度:高被引论文跨学科引用率达75.7%,如“媒体融合”主题论文被新闻传播学引用频次占比29.5%。

5.2 社会经济效益

政策影响力:研究成果被纳入《广东省科技创新“十四五”规划》,为大湾区科技创新提供决策参考。

产业赋能:2024年莞工技术转让合同金额达1.2亿元,其中高被引论文相关技术占比35%。

第六章 挑战与优化建议

6.1 当前挑战

学科发展不均衡:医学、经济学等学科高被引论文稀缺;

青年学者参与度不足:高被引论文中教授占比78%,副教授及以下仅22%;

国际传播渠道有限:非英语论文占比35%,影响全球学术话语权。

6.2 对策建议

优化科研激励机制:设立“高被引论文专项基金”,青年学者成果奖励上浮30%;

强化学科交叉融合:建设“智能+环保”“数字+能源”等交叉平台;

拓展国际合作网络:联合国际期刊举办学术会议,提升英文论文产出比例;

推动成果转化:建立“专利孵化中心”,对接企业需求加速技术落地。

第七章 结论

东莞理工学院通过聚焦应用型研究、构建跨学科团队、深化产学研合作,成功打造高被引论文集群,其经验为地方高校科研创新提供了范本。未来需进一步平衡学科布局、激发青年学者潜力,并加强国际学术话语权建设,以支撑“双一流”建设目标。

评论已关闭。