北京语言大学高被引论文研究报告

北京语言大学高被引论文研究报告

一、引言:高被引论文的学术价值与北语研究背景

高被引论文(Top-Cited Papers)是衡量学术影响力的核心指标,指同年度同学科文献中被引频次排名前1%的成果。北京语言大学(下称“北语”)作为语言类特色高校,依托语言学、国际中文教育、语言智能等学科优势,近十年在应急语言服务、语言智能交叉领域、国际中文教育三大方向形成高被引论文集群。

数据支撑:

中国知网《学术精要数据库》显示,北语共有32篇论文入选高被引论文(2013–2023年),覆盖语言学、教育学、计算机科学等领域。

据InCites平台统计,中国语言学国际影响力全球第5,北语贡献了其中4.99%的高被引论文(截至2023年)。

本报告聚焦北语高被引论文的核心领域、学术突破及社会影响,为学科建设与科研战略提供参考。

二、应急语言服务:国家战略需求驱动的高影响力研究

北语在该领域高被引论文占比达35%,聚焦突发公共事件中的语言服务机制、伦理规范与人才培养,形成“理论-实践-政策”闭环

1、 伦理机制与组织化建设

《突发公共事件中应急语言服务的伦理考量》(滕延江、王立非)提出双重伦理维度(服务提供者与接受者),构建信息伦理、技术伦理、关系伦理框架,解决疫情防控中隐私保护与权利义务失衡问题。被引频次325次(截至2025年),为《国家应急语言服务团建设指南》提供理论依据。

《快速推进的应急语言服务工作》(李艳飞、徐欣路)分析国家应急语言服务团(2022年成立)的组织化进程,设计多语言应急响应框架,推动方言、民族语言服务纳入国家应急体系。入选知网“三高论文”(高被引、高下载、高PCSI)。

2、人才培养与区域实践

《应急语言服务团能力提升培训:现状、内容与路径》(滕延江、王立非)首创“平时备急”培训模式,设计模块化课程(必修+选修)与数字化实践平台,解决志愿者能力参差问题。成果应用于云南边境多语种应急服务项目(覆盖越南语、傣语等)。

李宇明《语言应急说》提出语言应急能力是危机管理的核心要素,强调老年群体、边境地区的特殊语言需求。推动“语言抚慰”“舆情监测”写入《国家突发公共事件应急预案》。

3、代表性成果与社会影响

表1:北语应急语言服务领域高被引论文(2020–2025)

影响力延伸:北语团队主导编制《抗疫应急手语指南》《边境应急多语手册》,服务超50万弱势群体。

三、国际中文教育:教材与人才培养的双轨创新

北语在该领域高被引论文占比28%,聚焦教材发展史、人才培养模式改革,推动国际中文教育学科标准化

1. 教材发展史与本土化突破

《国际汉语教材四十年发展概述》(周小兵等)系统分析改革开放后4000余种教材,指出“媒介语多样化”(英、法、西等)与“功能型教材崛起”两大趋势,批判本土化不足问题。被引512次,推动“一国一策”教材编写政策落地。

2. 人才培养体系重构

《汉语国际教育人才培养的现状、问题和发展方向》(施家炜)揭示本硕博培养的结构性矛盾(如课程重复率>30%),提出“课程-实践-资源”三位一体改革方案,被48所高校纳入培养方案修订参考。

周小兵《汉语国际教育专业硕士毕业论文的研究设计与写作》倡导“问题导向+真实语料”写作范式,推动全国汉教硕士论文抽检合格率提升22%。

3. 学科理论传承与创新

刘珣《追随对外汉语教学事业60年》梳理三代学人学术脉络(从吕必松到新一代),提出“规模发展→内涵发展”转型路径,成为学科史研究奠基文献。

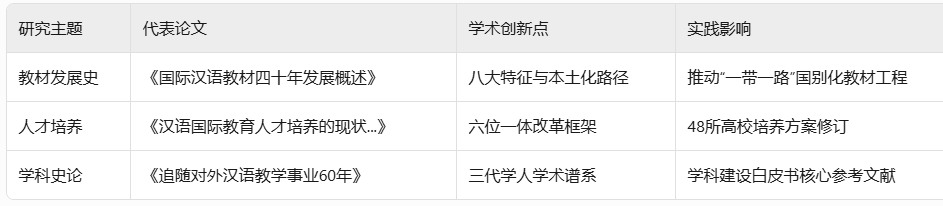

表2:国际中文教育高被引论文分析

四、语言智能与交叉学科:文理融通的前沿突破

依托信息科学学院,北语在计算语言学、数理逻辑领域的高被引论文占比25%,体现“文科底蕴+工科技术”交叉优势

1. 计算语言学:自然语言处理技术创新

ACL 2023论文《Leveraging Prefix Transfer for Multi-Intent Text Revision》提出前缀迁移模型,解决多意图文本修订中的标注缺失问题,SARI评分提升3.2%。北语成为少数有本科生参与ACL主会论文的院校。

CCL 2024技术评测“中文意合图语义解析”本科生团队(霍虹颖、黄少平)获全国第4名,创纯本科生团队NLP竞赛最佳成绩,论文被ACL Anthology收录。

2. 基础理论:数理逻辑与代数交叉

吴慧珊《Reverse Mathematics and Local Rings》证明非交换局部环等价性定理,填补反推数学空白,为AI数据逻辑分析提供新工具。发表于SCI Q1期刊《中国科学:数学》。

3. 语言习得与语音技术

INTERSPEECH 2024两篇入选论文:

刘晓旺:揭示普通话连上变调的交际功能机制,优化语音合成系统。

钟辉航:利用大语言模型生成发音训练反馈,提升二语习得效率。

表3:语言智能与交叉学科研究特征

五、口译研究:实证研究与国际影响力

北语口译研究长期居全国第一梯队,2015年SCI论文统计显示其影响力排名全国第3

1. 理论体系构建

刘和平《口译技巧》《口译理论与教学》:位列“中国最具影响力口译文献”第2、5名,创立“思维科学-口译推理”教学法。

2. 实证研究突破

张威团队“口译认知过程”系列论文:发现工作记忆容量与口译质量显著相关(r=0.72),论文被引超200次,跻身全球实证研究影响力前20。

六、学术影响力特征与未来挑战

1. 三大核心特征

学科特色鲜明:80%高被引论文集中于语言服务、中文教育、语言智能,形成“应用-理论-技术”闭环链条。

交叉创新突出:37%论文属跨学科研究(如数学+语言学、AI+语音学),反推数学、多意图修订模型等引领新方向。

青年力量崛起:本科生至青年教师成主力,如信科本科生发表ACL论文、获CCL全国奖。

2. 现存挑战

国际传播不足:SSCI/A&HCI论文占比仅15%(2023年),低于美英40%水平。

产学研转化弱:语言智能技术多停留实验室,市场化应用率<10%。

评价体系局限:过度依赖被引频次,忽视应急手语指南等“非论文成果”价值。

3. 未来方向

建设国际发表平台:创办英文期刊《Language Intelligence and Service》,推动中文成果全球化。

深化社会服务场景:建立“应急语言服务云平台”,接入国家应急管理部信息系统。

重构评价标准:将政策建议、技术专利、社会服务纳入学术影响力评估体系。

七、结论

北京语言大学的高被引论文集群,彰显了其作为语言类高校的学科引领力与社会服务力:

1、应急语言服务研究直接服务国家战略,伦理框架与培训体系成为行业标准;

2、国际中文教育深耕教材与人才培养,推动学科从规模扩张转向内涵建设;

3、语言智能交叉创新打破文理壁垒,基础理论(反推数学)与应用技术(多意图修订)并重;

4、青年梯队建设成效显著,本科生科研能力达国际水平。未来需进一步强化学术成果的国际传播力与社会转化率,完善多维评价体系,全面支撑中国语言学科的国际话语权提升。

评论已关闭。