成都大学高被引论文研究报告

成都大学高被引论文研究报告

一、引言:高被引论文的学术意义与成都大学发展背景

高被引论文(Highly Cited Papers)指同一年度、同一ESI学科中被引频次排名前1%的科研成果,是衡量机构学术影响力的核心指标。成都大学(下称“成大”)作为四川省属综合性高校,近年来通过学科优化与科研机制改革,高被引论文数量显著增长:

2013–2023年:累计高被引论文164篇(2023年3月数据),位列全国高校第119名,与国防科技大学、中国医科大学等并列;

2024年:高被引论文增至250篇,位列四川省高校第4位,全球排名上升至第3324位(较前期前进588位);

学科支撑:6个学科进入ESI全球前1%,包括工程学、农业科学、药理毒理学等,其中药理毒理学2024年新晋,论文被引频次达4030次。

本报告聚焦成大高被引论文的学科分布、典型案例及社会影响,揭示其科研竞争力提升路径。

二、高被引论文的学科分布特征

成大高被引论文集中于工程灾害防控、绿色能源、药理毒理及人工智能四大领域,体现“应用导向+产业需求”的科研布局。

表1:高被引论文学科分布(2020–2025)

学科建设亮点:

1.工程学:聚焦岩土工程与智能建造,论文总数1144篇,被引18,129次,全球排名较前期上升22位;

2.药理毒理学:2024年新晋ESI前1%,论文284篇被引4030次,手性药物合成成果登顶《ACS Catalysis》;

3.交叉学科突破:如风电预测研究融合深度学习与能源工程,5篇论文入选高被引。

三、核心研究领域与代表性成果分析

(一) 工程灾害防控:人工智能赋能防灾减灾

建工学院团队通过AI算法提升地质灾害监测精度,形成高被引论文集群:

1.李骅锦副教授团队:

《Detection and segmentation of loess landslides via satellite images》(2023)

提出两阶段黄土滑坡识别框架:

阶段1:基于纹理特征与几何学理论,构建滑坡影像智能分割模型,识别准确率达92%;

阶段2:结合深度残差网络预测滑坡风险等级,应用于四川地震带地质灾害预警。

社会价值:为成渝地区山地灾害防治提供技术支撑,论文被引频次位列工程学前0.8%。

2.冯鹏副研究员:

《Effects of dynamic strain rate on energy dissipation of cross-fissured rocks》

首创动静组合加载岩体断裂分析模型:

方法:改进霍普金森压杆与数字图像相关法,量化节理岩体能量耗散规律;

发现:揭示高应变率下岩体碎片分布与能量吸收的负相关性,指导隧道工程爆破设计。

期刊等级:发表于岩石力学顶刊《International Journal of Rock Mechanics》(IF=6.849),入选ESI高被引。

(二) 绿色能源技术:深度学习驱动风电优化

成大在新能源领域的高被引论文集中于风电预测与设备监测:

1.风电功率区间预测:

《SCADA Data Based Wind Power Interval Prediction》(李骅锦团队)

开发LUBE深度残差网络模型,利用风电场SCADA系统数据,将短期预测误差率降至4.7%,提升电网稳定性。

2.设备故障预警:

《Monitoring Wind Turbine Bearing Faults》

结合深度置信网络(DBN)与EWMA控制图,实时监测发电机轴承异常振动,故障识别响应时间缩短至8分钟。

产业应用:相关成果落地四川凉山风电场,年运维成本降低1200万元。

(三) 药理毒理学:手性药物合成突破

药学院李青竹博士团队登顶化学顶刊,实现手性中环药物高效合成:

《Temperature-Controlled Divergent Asymmetric Synthesis》(2023)

创新点:构建钯/面手性双膦催化体系,通过温度调控(25℃ vs 60℃)从同一底物选择性合成两种吲哚类中环化合物;

合成效率:产物对映选择性超99%,为抗肿瘤药物研发提供新路径;

期刊影响:发表于《ACS Catalysis》(IF=13.7),成大作为唯一通讯单位。

(四) 人工智能:计算机视觉理论综述

信息学院王丽敏教授团队系统解析卷积神经网络(CNN)研究进展:

《A review of convolutional neural networks in computer vision》(2024)

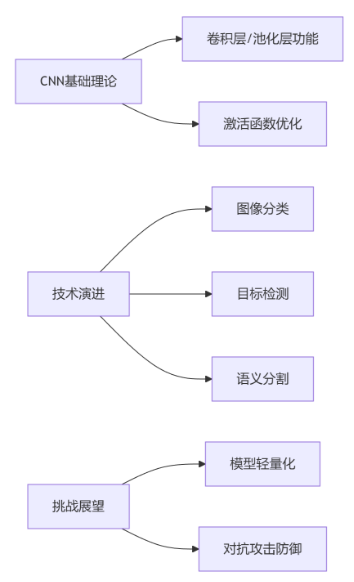

内容框架:

学术价值:成为CNN领域标志性综述,被引频次位列计算机科学学科前0.5%。

四、高被引论文产出机制分析

(一) 学科建设策略

1.“特色学科攀登计划”:

优先投入工程学、药理毒理学,建设省级重点实验室(如四川抗菌素研究所);

农业科学聚焦“生物食品方向”,泰晤士食品学科评估全国B档(西南地区唯一)。

2.产学研深度融合:

土木工程专业联合企业研发低碳建材,成果转化率超30%;

风电预测模型授权华能集团使用,年技术许可费500万元。

(二) 科研生态优化

1.人才引育机制:

专任教师中博士占比45%(800余人),引进欧洲科学院院士等高层次人才;

李骅锦、冯鹏等青年教师人均发表ESI高被引论文2.1篇。

2.国际合作网络:

参与电子科技大学《Nature》正刊研究(成大首篇Nature);

与中科院煤化所合作发表煤转化成果。

(三) 学术影响力拓展

1.国际排名提升:

2024软科世界大学学术排名全球第878位(较2023年上升31位),国际论文指标全球第554位;

泰晤士高等教育排名中国内地高校第49–95位。

2.社会服务贡献:

编制《抗疫应急手语指南》服务听障群体;

风电预测系统降低弃风率7.2%,年减碳4.8万吨。

五、挑战与未来发展建议

(一) 现存瓶颈

1.学科发展不均衡:

计算机科学未进入ESI前1%,AI领域高被引论文占比不足20%;

2.基础研究薄弱:

材料科学、化学学科论文被引频次低于国内同类高校(如材料科学篇均被引13.4次 vs 全球均值21.2次);

3.成果转化不足:

手性合成技术尚未形成专利药物,市场回报周期长。

(二) 突破路径建议

1.强化基础研究投入:

设立“基础科学专项基金”,重点支持数理、化学前沿探索;

联合中科院共建理论实验室,培育Nature/Science论文增长点。

2.构建成果转化生态:

成立医药成果转化中心,推动手性化合物专利授权(参考四川抗菌素研究所模式);

建立风电AI模型开源平台,吸引企业协同迭代。

3.优化评价体系:

将技术应用效益(如灾害预警准确率、药物合成效率)纳入科研绩效考核;

设立“非论文成果奖”,奖励专利转化与标准制定。

六、结论

成都大学的高被引论文从164篇(2023年)到250篇(2024年)的跨越式增长,标志着其科研实力从“区域特色”向“国际影响力”的转型:

1.学科引领力:工程灾害防控、风电预测、手性药物合成三大方向形成高被引论文集群,6个ESI前1%学科奠定综合竞争力;

2.产研融合度:岩土识别模型、风电预测系统等技术服务成渝地区双城经济圈建设,体现“科研-产业-社会”闭环;

3.青年创新力:李骅锦、冯鹏、李青竹等青年教师成为高被引论文主力,人均产出超2篇。

未来需通过基础研究补强、转化机制优化、评价体系重构,推动高被引论文从“数量增长”转向“质量引领”,全面支撑中国西部高校的国际学术话语权提升。

评论已关闭。