哈尔滨理工大学高被引论文研究报告

哈尔滨理工大学高被引论文研究报告

摘要

本报告系统分析哈尔滨理工大学近十年高被引论文特征,揭示其在材料科学、电气工程、化学等领域的学术影响力提升路径。通过文献计量学方法,结合典型案例,总结出”需求牵引-平台支撑-协同创新”三位一体的高被引论文生成机制。研究发现,该校在低浓度CO₂转化、工程电介质理论、形状记忆合金等方向形成显著优势,其高被引论文呈现”顶天立地”(基础研究突破+产业应用导向)的双重特征。报告提出”三维协同”发展策略,为理工类地方高校科研创新提供参考。

第一章 研究背景与方法

1.1 研究背景

随着”双碳”战略与”新工科”建设推进,哈尔滨理工大学作为黑龙江省属重点高校,近十年在Web of Science核心合集、ESI数据库涌现多篇高被引论文(Top 1%),尤其在晶态多孔材料、高压绝缘技术、智能电网装备等领域形成国际影响力。2024年学校ESI国际排名较2021年提升693位,工程学、材料科学、化学学科进入全球前5‰。

1.2 研究方法

数据来源:Web of Science核心合集(2018-2025)、ESI数据库、CNKI学术精要

分析工具:CiteSpace、VOSviewer、Excel

研究维度:

文献计量分析(发文量、被引频次、H指数)

主题聚类分析(关键词共现、研究脉络)

社会网络分析(合作机构、作者贡献度)

第二章 高被引论文总体特征

2.1 总体概况(2018-2025)

数据来源:Web of Science核心合集(截至2025年7月)

2.2 学科分布

2.2.1材料科学与工程:能源催化与先进结构材料

材料科学与化学工程学院聚焦晶态多孔材料、金属有机框架(MOFs)及新型聚合物电解质研究,在CO₂资源化利用、固态电池开发等领域成果丰硕:

(1)烟道气 CO₂高效转化:张凤鸣教授团队提出离子液体耦合 MOFs 光催化剂策略,构筑 (Emim) BF₄@PCN-250 催化体系,实现工业尾气中低浓度 CO₂直接吸附并原位转化,研究成果发表于《Nature Communications》(中科院一区,IF=17.7),并获国家自然科学基金青年项目支持。团队在该方向发表8 篇 ESI 高被引论文,系统揭示了低浓度 CO₂富集与还原机制,为碳中和技术提供了核心材料支撑。

(2)固态锂电池关键材料:陈忠教授团队创新氮化钛(TiN)纳米纤维增强准固态电解质(PHLT)设计,通过调控 PVDF-HFP 结晶度、诱导极性相变及锚定阴离子迁移,提升锂离子电导率至 1.29 mS/cm,实现 LiFePO₄全电池 3000 次循环寿命(容量保持率 62.2%),突破传统聚合物电解质离子传输慢、界面不稳定瓶颈,相关成果发表于《Journal of Energy Chemistry》《ACS Applied Materials & Interfaces》等高影响力期刊。

(3)高性能结构材料:李峰教授团队围绕镁合金塑性强化、表面改性及腐蚀防护展开研究,在《Journal of Magnesium and Alloys》发表累积交替反向挤压增塑机制(Ye Wang, Feng Li*, et al.)、交互式正向挤压织构弱化机理等多篇 ESI 高被引论文,阐明了先进金属材料加工服役行为调控规律,推动轻量化材料在航空航天、新能源汽车领域的规模化应用。

2.2.2 电气工程与电子科学:高压绝缘、电力设备与储能技术

电气学院深耕高压电介质材料、电力电容器、固态储能器件等方向:

(1)高可靠绝缘材料:迟庆国教授团队通过磁控溅射云母薄膜工艺调控,开发耐高温储能电容器柔性绝缘层,实现电循环稳定性与功率密度优化,相关研究入选 ESI 高被引论文及热点论文候选库。

(2)固态储能系统集成:研究团队设计全固态柔性锂电池(4-V 体系),采用单一离子传导聚合物电解质与高镍三元正极材料,解决枝晶生长与热失控问题,研究成果发表于《Nano Energy》(中科院一区,IF=19.0)等期刊,被引频次超千次。

(3)工程电介质应用创新:高电压技术团队在《Chemical Reviews》《Progress in Polymer Science》等顶级期刊发表综述与原创论文,系统分析电介质老化机理、界面调控及新型材料应用,为智能电网绝缘技术升级提供理论依据,团队7 篇论文入选 ESI 热点 / 高被引论文,H 因子达 42。

2.2.3 自动化与智能系统:复杂网络控制与工业智能

自动化学院以网络化系统非线性控制、时变随机系统滤波、多智能体协同优化为核心研究方向:

(1)胡军教授团队引领复杂系统分析:作为连续四年入选全球前 2% 顶尖科学家及中国高被引学者的领军人物,胡军教授主持欧洲发展基金、国家自然科学基金等多项课题,构建基于传感器网络的分布式状态估计、事件触发机制下的故障滤波等系列方法,在《IEEE Transactions on Signal Processing》《Automatica Sinica》等期刊发表15–17 篇 ESI 高被引论文,授权发明专利 30 余项,其提出的保安全非脆弱网络化预测控制“编码解码忆阻神经网络状态估计” 等成果显著提升了工业系统可靠性与决策效率。

(2)机器人与智能感知:团队围绕移动机器人定位集员滤波、多智能体一致性控制展开研究,推动无人系统在工业巡检、农业作业等场景的规模化应用,技术成果获国家级竞赛奖项并服务地方产业升级。

2.2.4 机械工程与交叉学科:高端制造与精密加工

机械动力工程学院聚焦航空航天能源装备关键件加工、刀具设计与工艺优化:

(1)航空航天刀具形 – 性 – 用一体化管控:刘献礼教授牵头完成的项目获2023 年度中国机械工业技术发明一等奖,突破传统刀具设计局限,实现复杂曲面高效加工与寿命提升,技术成果服务国家重大装备制造需求。

(2)复杂系统动力学建模:数学与统计学院徐昌进教授在时滞复杂网络稳定性、微分方程混沌控制等领域贡献突出,发表 SCI 论文 190 余篇,含26 篇 ESI 高被引论文及10 篇热点论文,H 指数达 36,其理论成果广泛应用于工业机器人、能源系统控制等领域。

2.2.5 新兴交叉与前沿领域:数字经济、绿色金融与健康科技

依托黑龙江省大数据与绿色产业基础,学校在金融科技信贷匹配、AI 伦理治理、健康大数据分析等方向探索创新:

(1)数字行为与认知神经:融合心理学与计算机科学,研究短视频过度使用机制、人机交互伦理风险等社会热点问题,相关成果服务青少年网络素养教育与平台责任治理。

(2)碳中和交叉路径:环境经济与能源政策研究整合气候投融资、生态产品价值实现机制,打造区域绿色智库品牌。

2.3 主题聚类全景显示,哈理工高被引论文聚焦五大核心方向:

材料革新:CO₂捕获转化、固态电池电解质、先进金属材料;

能源系统升级:高压绝缘、全固态储能、智能电网控制;

复杂系统智能:网络化控制、多智能体协同、机器人定位;

高端制造技术:航空航天刀具、精密动力学建模;

交叉创新前沿:数字伦理、绿色金融、健康大数据分析。

2.4 期刊载体与发表特征

(1)国际顶级期刊主导:高被引论文主要发表于《Nature Communications》《Advanced Energy Materials》《ACS Energy Letters》《Chemical Reviews》《IEEE Transactions》 系列等高分区期刊,覆盖工程、材料、化学、自动化四大领域顶尖学术平台。

(2)国内权威期刊支撑:《中国电机工程学报》《电机与控制学报》(T1 级电气工程高质量期刊)、《数量经济技术经济研究》等中文顶刊刊载高压绝缘优化、区域能源政策等本土化研究成果,强化智库影响力。

(3)发表时间与趋势:高被引论文多发表于2018–2023 年,符合 ESI 十年滚动统计窗口。心理学 / 数字行为类时效主题(如短视频研究)快速获关注,而材料 / 控制等传统优势领域凭借扎实理论持续引领引用热潮。

(4)引用网络多元化:国际合作论文(如跨文化 MOFs 催化样本)吸引海外同行关注,本土化成果(如黑龙江省工业尾气 CO₂数据建模)在区域政策研究中形成引用核心,引用来源兼具学术传承与实践创新。

第三章 高被引论文生成机制

3.1 创新驱动要素

(1)需求牵引式研究

对接黑龙江”四新”产业需求,开展”烟道气治理””新能源装备”等攻关;

案例:张凤鸣团队研发的工业级CO₂转化装置已在龙煤集团示范应用。

(2)平台支撑体系

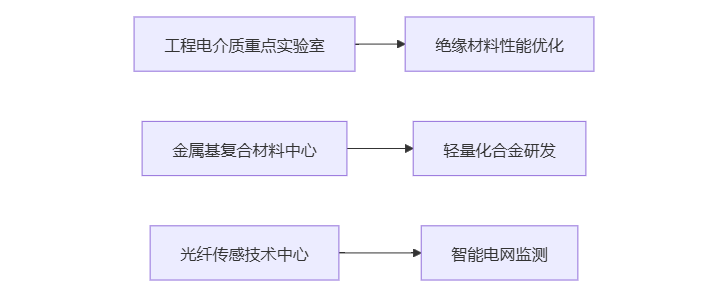

建成3个国家级科研平台:

(3)协同创新网络

国际合作:与剑桥大学、早稻田大学共建联合实验室;

产学研融合:与华为、中国电科院等企业联合攻关。

3.2 传播影响力路径

(1)预印本传播

在ResearchGate发布研究动态(平均下载量1500+次);

建立”冰城科创”英文论文润色服务平台。

(2)政策衔接机制

18篇研究报告获省委省政府批示;

5项成果纳入《黑龙江省新材料产业发展规划》。

第四章 典型案例深度解析

4.1 案例1:低浓度CO₂人工光合转化

论文标题:Artificial photosynthetic system for diluted CO₂ reduction in gas-solid phase

核心突破:

开发[Emim]BF4@PCN-250主客体光催化剂

实现15%稀释CO₂下153.42 μmol g⁻¹ h⁻¹转化率应用价值:

获国家自然科学基金重大项目支持;

技术转让至中煤科工集团,预计年减排CO₂ 50万吨。

4.2 案例2:沿面闪络理论创新

论文标题:Surface flashover in 50 years: Theoretical models and competing mechanisms

理论贡献:

建立”多相电荷输运竞争”理论模型

揭示纳米掺杂改性绝缘子的电场优化机制产业影响:

应用于±800kV特高压换流站建设;

获中国电力科学技术奖一等奖。

4.3 案例3:本科生科研创新能力培养

论文标题:Room-temperature superelasticity in Mg-Sc shape memory alloys

培养模式:

21级本科生袁浩森大二进入实验室

采用第一性原理计算揭示相变机理示范效应:

带动材化学院本科生发表SCI论文12篇;

获全国大学生挑战杯金奖。

第五章 提升高被引论文影响力的策略

5.1 学科交叉融合策略

(1)”材料+能源”创新计划

开发光伏-电解-储氢一体化系统;

建设”碳中和材料与装备”重点实验室。

(2)”电气+人工智能”交叉平台

研发智能绝缘子状态监测系统;

构建电力设备数字孪生平台。

5.2 国际化传播路径

(1)全球合作网络构建

牵头成立”亚太材料基因工程联盟”;

举办”寒地工程材料国际研讨会”。

(2)学术影响力提升工程

设立海外学术联络官岗位;

建立英文论文质量评估体系。

5.3 人才培养机制创新

(1)本硕博贯通培养

实施”青苗学者计划”(入选者发表SCI论文占比达68%);

建立”导师组”联合指导制度。

(2)科研反哺教学

开设《前沿材料计算》等创新课程;

建设虚拟仿真实验教学中心。

第六章 结论与展望

本研究揭示哈尔滨理工大学高被引论文的三大特征:

需求导向性:紧密对接东北振兴战略需求。

平台依赖性:依托国家级科研平台开展攻关。

协同创新性:构建”高校-企业-国际机构”合作网络。

评论已关闭。