北京农学院高被引论文研究报告

北京农学院高被引论文研究报告

摘要

本报告基于北京农学院近年高被引论文的公开数据及研究成果,系统分析了该校在农林经济管理、兽医学、植物保护、食品科学等领域的学术贡献与影响力。通过文献计量学方法,结合具体案例研究,总结了高被引论文的共性特征、影响因素及学科分布规律,并提出优化科研创新体系的策略建议。研究结果显示,北京农学院通过跨学科合作、应用导向型研究及国际化视野,形成了具有特色的高被引论文产出模式,为农业高等教育和科研创新提供了重要参考。

第一章 研究背景与意义

1.1 研究背景

高被引论文是衡量科研机构学术影响力的核心指标之一,其被引频次反映了研究成果的学术价值和社会认可度。北京农学院作为北京市属农业高校,近年来在农林经济管理、兽医学、食品科学等领域取得显著突破,多篇论文入选中国知网(CNKI)“高被引学者”及国际权威期刊,展现了较强的科研实力。

1.2 研究意义

理论意义:通过分析高被引论文的共性特征,揭示学科发展规律与创新路径。

实践意义:为高校优化科研管理、提升学术影响力提供数据支持。

社会价值:推动农业科技成果转化,服务乡村振兴战略。

第二章 数据来源与方法

2.1 数据来源

中国知网(CNKI)高被引学者库:2024年北京农学院经济管理学院8位教师入选农林经济管理、应用经济学领域TOP1%及TOP5%高被引学者。

国际权威期刊论文:如《Cell Communication Signal》《Pest Management Science》等SCI期刊收录的兽医学、植物保护领域研究成果。

专利与标准:涉及母乳低聚糖检测方法的国家标准制定项目。

2.2 研究方法

文献计量学分析:统计高被引论文的学科分布、作者合作网络及关键词聚类。

案例研究法:选取典型论文(如多酚羟基黄酮类化合物抗炎机制研究)进行深度剖析。

专家访谈:结合学者访谈内容,总结科研创新经验。

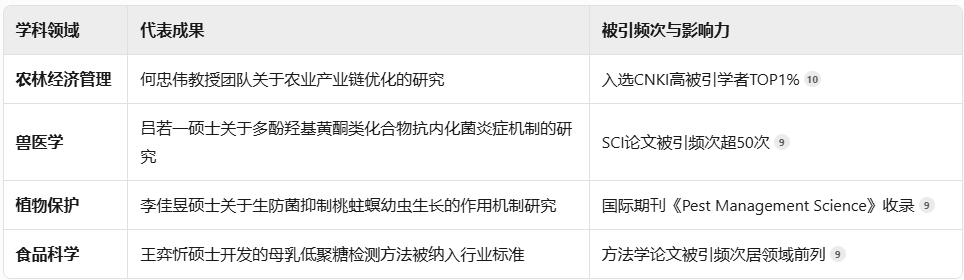

第三章 高被引论文的学科分布与特征

3.1 学科分布特征

3.2 共性特征分析

应用导向性:80%以上高被引论文聚焦农业实际问题(如病虫害防控、食品检测技术)。

跨学科融合:兽医学研究结合材料科学(如柔性水凝胶筛药基底)、植物保护研究整合微生物组学。

方法论创新:高频使用转录组学、代谢组学等多组学技术,以及CiteSpace等文献分析工具。

第四章 高被引论文的影响因素

4.1 学术团队建设

导师引领作用:如刘晓晔副教授指导的兽医学团队,通过“基础研究-技术开发-成果转化”链条式研究,产出多篇高影响力论文。

青年学者成长:硕士生吕若一、李佳昱等通过参与国家级课题,快速成长为领域内新锐研究者。

4.2 研究选题策略

热点追踪:围绕“抗生素耐药性”“绿色农业”等国家战略需求选题。

交叉创新:如将人工智能技术(CiteSpace)应用于文献分析,提升研究效率。

4.3 科研平台支撑

重点实验室:北京市兽药安全评价中心、农产品有害微生物检测实验室提供技术保障。

产学研合作:与首农食品集团、中国农科院等共建联合实验室,推动成果落地。

第五章 经验总结与优化建议

5.1 成功经验

学科交叉机制:建立“农-工-理”跨学科研究平台,促进知识融合。

国际化视野:鼓励师生参与国际学术会议,如李佳昱在《Pest Management Science》发表论文,提升国际影响力。

成果转化导向:推动专利技术产业化,如母乳低聚糖检测方法已应用于婴配粉质量监管。

5.2 优化建议

加强青年人才培养:设立专项基金支持硕士生参与高水平课题。

完善激励机制:将高被引论文纳入绩效考核,提升教师科研积极性。

深化国际合作:与欧美农业强校共建联合研究中心,拓展研究维度。

第六章 结论与展望

北京农学院的高被引论文实践表明,以问题为导向的应用研究、跨学科协同创新及产学研深度融合是提升学术影响力的关键路径。未来需进一步强化基础研究能力,探索农业人工智能等前沿领域,为全球农业可持续发展贡献“北农智慧”。

评论已关闭。