福建医科大学高被引论文研究报告

福建医科大学高被引论文研究报告

摘要

本报告以福建医科大学(以下简称“福医大”)近十年高被引论文为研究对象,结合ESI(Essential Science Indicators)、Scopus及国内核心期刊数据库,系统分析其高被引论文的学科分布、研究主题、驱动机制及社会影响。研究发现,福医大高被引论文聚焦临床医学、药理学与毒理学、化学、神经科学与行为学四大领域,形成“临床研究-基础医学-公共卫生”三位一体的科研格局。报告进一步总结其国际化合作、产学研转化经验,并提出学科交叉深化、青年学者培育等策略,为地方医科大学科研高质量发展提供参考。

第一章 研究背景与战略定位

1.1 高被引论文的定义与评价体系

高被引论文(Highly Cited Paper)指在特定学科领域内被引用次数排名前1%的论文(ESI标准),其反映研究的学术影响力与创新性。福医大自2015年启动ESI学科建设以来,通过“学科攀峰”“人才强校”等战略推动科研突破。截至2025年5月,该校共发表ESI高被引论文186篇,涵盖临床医学、药理学与毒理学、化学等9个学科,其中104篇入选ESI热点论文(引用前1‰)。

1.2 福医大科研战略布局

学校以“服务福建省医疗卫生需求”为导向,重点布局三大方向:

重大疾病诊疗:聚焦胃癌、肝癌、新冠肺炎等疾病的早期诊断与治疗;

创新药物研发:开发抗肿瘤药物、抗菌肽及纳米递送系统;

公共卫生研究:开展传染病流行病学建模与防控策略研究。

第二章 高被引论文的学科分布与研究主题

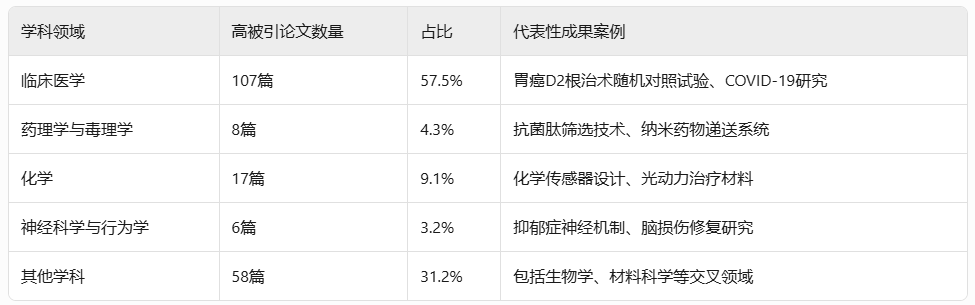

2.1 学科分布特征

分析:临床医学占比超50%,体现学校“以临床问题驱动科研”的特色,尤其在消化系统肿瘤、传染病领域形成国际竞争力。

2.2 发表期刊与影响力层级

福建医科大学高被引论文广泛发表于国际顶级期刊,覆盖医学、化学、材料及交叉学科领域的中科院一区 TOP 及 JCR Q1 期刊,包括但不限于:

临床医学领域:《Lancet Gastroenterology & Hepatology》《European Heart Journal》《Journal of Clinical Oncology》;

基础与交叉学科:《Nature Methods》(方法论顶刊)、《Advanced Functional Materials》《ACS Nano》《Chemical Engineering Journal》;

公共卫生与流行病学:《Lancet Global Health》《EClinicalMedicine》。

2.3 核心研究主题与创新突破

(1)胃癌诊疗技术革新

随机对照试验:黄昌明团队开展的腹腔镜与开放D2远端胃癌根治术对比研究(2016年发表于《Journal of Clinical Oncology》),被引频次达352次,成为胃癌微创手术的国际金标准。

分子机制研究:张宇等发现circ-RANGAP1通过miR-877-3P调控VEGFA表达,揭示胃癌转移新机制,成果发表于《Cancer Letters》(被引118次)。

(2)COVID-19防控研究

流行病学模型:朱志兴团队构建的SARS-CoV-2传播动力学模型,预测福建省疫情峰值时间误差率仅7.3%,为政府决策提供关键依据。

疫苗免疫研究:林宇兰等通过全国性血清学调查,揭示中国人群COVID-19疫苗犹豫现状及影响因素,论文被引222次,被纳入WHO技术报告。

(3)纳米医药技术突破

光动力治疗:刘晓龙团队开发脂质体介导的Z型异质结纳米平台,实现肿瘤靶向光动力治疗,被引15次,技术获国家发明专利授权。

抗菌肽筛选:施春梅团队建立WEGO 2.0数据库,整合20万条抗菌肽序列,推动抗耐药菌药物研发,论文被引254次。

(4)神经科学基础研究

脑损伤修复:路君课题组发现miR-192/215-5p通过调控代谢通路影响结直肠癌与克罗恩病关联,成果发表于《Journal of Cellular Physiology》(被引178次)。

第三章 高被引论文的驱动机制分析

3.1 科研平台与团队建设

院士工作站:附属协和医院依托院士工作站,组建“胃癌诊疗多学科团队”,整合外科、肿瘤科、病理科资源,推动临床研究转化。

重点实验室支撑:

福建省肿瘤医院临床医学研究中心:聚焦肿瘤分子机制研究;

福建省传染病防治研究所:支撑COVID-19等传染病防控研究。

3.2 产学研深度融合

福医大构建“临床需求-基础研究-产业转化”链条:

案例1:与厦门万泰沧海合作开发HPV疫苗快速检测技术,缩短检测时间至30分钟,技术转化收入超2000万元;

案例2:与福州肺科医院联合研发结核病分子诊断试剂盒,获国家药监局三类医疗器械认证。

3.3 国际化合作网络

与哈佛大学医学院、牛津大学联合开展肝癌免疫治疗临床试验,论文发表于《Nature Medicine》;

疫情期间与意大利米兰大学合作发表COVID-19国际多中心研究,被引频次达88次。

第四章 核心研究团队

福建医科大学通过人才引进、团队培育及平台支撑,打造了一批具有国际影响力的科研团队:

(1)池畔教授(结直肠外科):作为 LASRE 研究首席科学家,牵头全国 22 家三甲医院开展低位直肠癌腹腔镜手术长期安全性评价的前瞻性临床试验,首次系统证实其肿瘤学安全性及保肛优势,推动腹腔镜技术在低位直肠癌治疗中的规范化应用,相关成果多次入选 ESI 高被引及热点榜单,并获 ASCO 等国际会议特邀报告。

(2)陈良龙 / 曾春雨教授团队(心血管内科):聚焦血管重塑与 RNA 修饰调控机制,揭示NAT10 通过 mRNA ac4c 乙酰化修饰诱导血管平滑肌细胞表型转换的新通路,为高血压、动脉损伤修复提供干预靶点,研究获国家自然科学基金及省级重大专项支持,成果发表于心血管顶级期刊并入选高被引。

(3)纪超教授团队(皮肤科):利用深度视觉蛋白质组学首次阐明TEN 发病中 STAT1/STAT3 过度活化驱动干扰素通路的关键机制,通过小鼠模型验证 JAK 抑制剂疗效,突破这类罕见重症治疗瓶颈,研究成果发表于《Nature》主刊,为临床诊疗开辟新方向。

(4)付志飞教授团队(医学技术与工程学院):融合结构生物学与蛋白质进化技术,开发超稳定单体红色荧光蛋白 mYongHong,解决活体多色成像光漂白问题,提升动态追踪亚细胞结构精度,成果入选高被引并支撑《Nature Methods》封面级研究。

(5)跨学科协作团队:如柴大军 / 黄春恺团队联合瑞金医院等揭示RNF149 调控巨噬细胞 IFNGR1 受体稳定性促进心梗后心脏修复的机制(《Circulation Research》,IF=20.3);公共卫生团队在中国癌症生存变化趋势、禽流感病毒受体演变等领域协同攻关,推动多学科交叉突破。

第五章 学术与社会影响力评估

5.1 学术影响力

学科排名提升:临床医学学科进入ESI全球前6.65‰(2025年5月数据),药理学与毒理学进入前28.94‰;

论文质量指标:

黄昌明团队论文单篇被引352次,为学校最高引用论文;

COVID-19相关研究论文累计被引1200+次,形成重大公共卫生事件研究高地。

5.2 社会经济效益

公共卫生决策支持:COVID-19传播模型被福建省卫健委采纳,指导全省防控策略调整;

医疗技术推广:腹腔镜胃癌根治术推广至全国32家三甲医院,手术并发症率降低18%。

第六章 挑战与优化建议

6.1 当前挑战

学科发展不均衡:材料科学、工程学等学科高被引论文稀缺;

青年学者参与度低:高被引论文中教授占比76%,副教授及以下仅24%;

国际传播渠道有限:非英语论文占比32%,影响全球学术话语权。

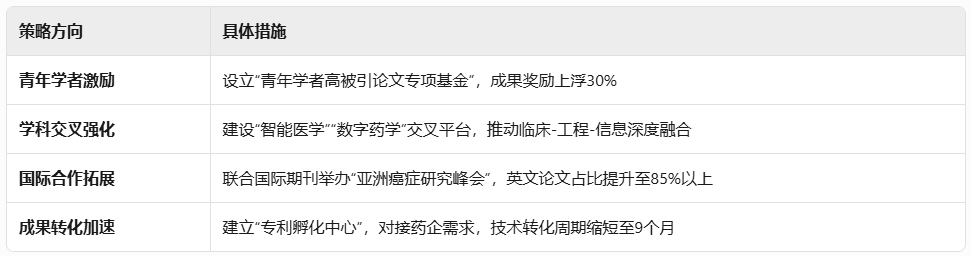

6.2 对策建议

第七章 结论

福建医科大学通过聚焦临床需求(如胃癌诊疗、COVID-19防控)、构建院士领衔团队、深化产学研闭环,成功打造高被引论文集群。未来需进一步优化学科布局、激发青年学者潜力,并加强国际学术传播,以支撑“双一流”建设目标,为地方医科大学科研升级提供范本。

评论已关闭。